-

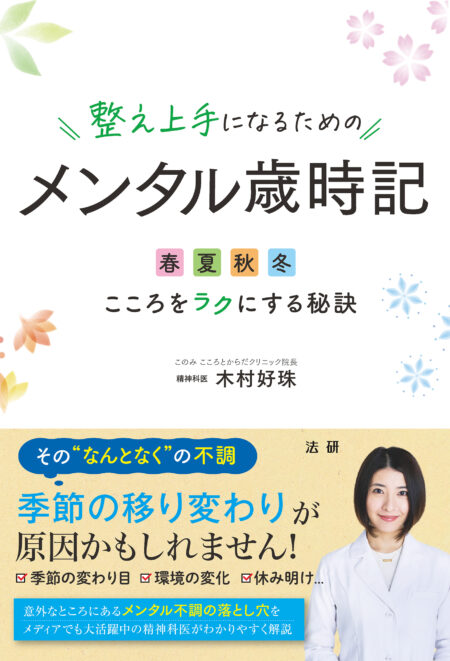

整え上手になるためのメンタル歳時記

¥1,870季節に合わせてメンタルを整えるコツを精神科医がわかりやすくナビゲート! オールシーズンこころが楽になります季節の変わり目は体調を崩しやすくなるもの。それは身体面に限られるわけではなく、精神面でもバランスを崩しやすくなるものです。また、季節の変わり目でなくとも、「梅雨のシーズンに体調を崩しやすい」「冬はどうしても気分が滅入ってしまう」など、特定のシーズンに不調を感じる人は意外と多いもの。この本は、そうした四季の移り変わりに伴って陥りやすいメンタルの不調を解説していきます。“なんとなくの不調=未病”のうちに自分で対策することで、オールシーズンこころを楽にできる――そんなヒントが詰まった1冊です。

【ポイント】移りゆく季節と心身の不調に着目

季節の変わり目に不調を覚える要因のひとつに、お馴染みの「自律神経」があげられます。本書でも頻出しますが、そこに「歳時記」が絡むところが本書のユニークなところ。また、「環境の変化というストレスへの適応」も、よくあるテーマですが、同様に「歳時記」というスパイスが加わるところが本書の魅力です。

【ピックアップ】例えばこんな見出しが載っています

・ゴールデンウイークはメンタルヘルスの落とし穴

・梅雨の天気がもたらす不調にご用心

・夏バテと勘違いしないで! 夏季うつ

・長期休暇から日常に戻るのがツラい…… -

足指ほぐし健康法

¥1,870足指が使えていないと全身に悪影響が及ぶ…大阪府富田林市の鍼灸師・柔道整復師の本田洋三先生は患者の足の状態を見続ける中、ほぼ全員が足指を使えていないこと、足が変形していることに気付きました。

【よく見かける足と足指の状態】

・足指が伸びていない

・足の親指が小指のほうへ曲がっている

・足裏にタコがある

・足指がくっついている

・足先の冷えやむくみがある

足は全身を支える重要な土台で全身の健康と深く連動しています。足の問題により重心のバランスが崩れると、腰痛やひざ痛、肩こりや頭痛など全身に悪影響が及びますが、『足指ほぐし健康法』で足指をほぐすと重心の偏りが正され、次第に不調が改善していきます。1日3分、『足指ほぐし』の習慣でいきいきとした毎日を!

基本の足指ほぐしは足指ぶらぶら、足指ずらし、足指ブリッジ、足指つかみ、足指スクワットの5種類。そして足指のデイリーケア法、歩き方と日常生活の注意点など、具体的な方法を豊富に紹介しました。足指ほぐし健康法は1日3分の習慣で足が変わり、体が変わり、人生が変わる画期的な方法です。健康な体で長生きするには日々のセルフケアが特に大切。一緒に足指ほぐしを始めませんか?

■本書の特徴■

●足指の状態がよくわかるチェック法

●高齢の読者でも取り組める安心・安全な内容

●直感的にわかる大きな文字と写真

●Web動画で動きの理解度アップ -

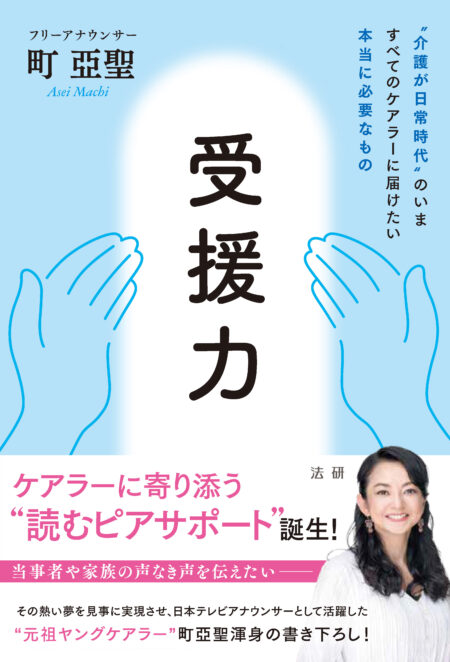

受援力

¥1,980■本書を一言で表せば“読むピアサポート”です。受援力(じゅえんりょく)とは、困ったときに誰かに助けを求めることができる力のこと。介護に直面したときに大切なのは、この「受援力」を発揮することです。

ある日突然、介護に直面すると、生活が一変してしまい、どうしていいかわからない状況に追い込まれ、精神的に追い詰められてしまう人も少なくありません。

介護はプロの力を借りることができますし、利用できるサービスもいろいろあります。すべてを自分で抱え込む必要はないのですが、「人に助けてもらう力」が弱いと、自分で何とかしようとしてしまいます。一時的なことなら、それでもいいかもしれませんが、介護は終わりが見えません。潰れてしまうことなく、「仕事や学業や家事」と「介護」を両立させながら乗り切っていくためには、周りにある資源を有効に活用し、頼っていくことが必要なのです。本書は元日本テレビのアナウンサーであり、 “元祖ヤングケアラー”とも呼ばれる著者・町亞聖さんが、介護に追い詰められてしまわないために、すべてのケアラーに伝えたいことを詰め込んだ渾身の書き下ろしです。

自身の介護経験を述べつつ、大変な状況に置かれているケアラーを慮りながら、「突然直面する介護への心構え」や「介護と仕事・学業との両立」など様々な切り口から介護生活を乗り切るためのヒントを熱く語ります。

著者自身が大変な介護を乗り越えたからこそ発せられる言葉には、抜群の説得力があり、心に響きます。すべてのケアラーの心にしっかりと寄り添ってくれるに違いない1冊です。=============

【本書「はじめに」より一部抜粋】

今から30年以上前にヤングケアラーの当事者の一人になった私も、弱音を吐くことや誰かを頼ることが今も苦手です。18歳の時から親を頼ることのできない環境に身を置いていたことが影響していると思います。私自身もまだまだ<受援力>が足りていないと痛感していますが、だからこそ「もしもあの時に助けてと言えたなら……」と過去の自分を振り返りながらこの本を書き進めていきたいと思います。自分の人生も大切にしながら介護を続けるためにはどうしたら良いのか? その鍵を握るのが<受援力>だと確信しています。この本が現在進行形で介護をしているみなさんが「助けて」と声を上げるきっかけになればと思いますし、ヤングケアラーだけではなく全てのケアラーのみなさんの今と未来を照らす小さな灯りになれば幸いです。 -

著作・創作にかかわる法律 これでおさえる勘どころ

¥2,750クリエイターの権利を守り、トラブルを防ぐ

創作にかかわる人すべてに役立つ、著作権などの権利、法律について重要な勘どころをおさえられる一冊

本書は、骨董通り法律事務所の弁護士で、著作や創作にかかわる法律の専門家である著者が、プロ、アマチュア、個人、組織にかかわらずクリエイションにかかわる方々が安心して活動できるように、知っておきたい著作権をはじめ創作に関連する商標権、意匠権、肖像権などの権利と法律について、情報を整理し、判断の助けになる「勘どころ」をおさえ、裁判例を多く紹介しながら、わかりやすくやさしく解説します。

・著作権、商標権、意匠権、肖像権などのほか、下請法/フリーランス保護法、プロバイダ責任制限法など、創作活動に関わる権利や法律を網羅し、それらの勘どころをしっかりおさえられる!

・文章/イラスト/美術/音楽/ダンス/プロダクト・デザイン/空間デザイン/建築物/写真・動画/デジタルコンテンツなど、ジャンル別の留意点がよくわかる!

・トラブルにならないための確認事項や契約、トラブルになってしまったときの対処法、相談先など、実務に役立つ情報も収載。

・AI、ブロックチェーン、メタバースなど、最新のトピックも解説!

・豊富なイラスト・図でわかりやすい!◆ 訂正 ◆

本書に下記の通り誤りがありました。

正誤表は↓こちら↓からダウンロードをお願いします。ご利用のお客様には大変ご迷惑をおかけしております。≫ 正誤表

-

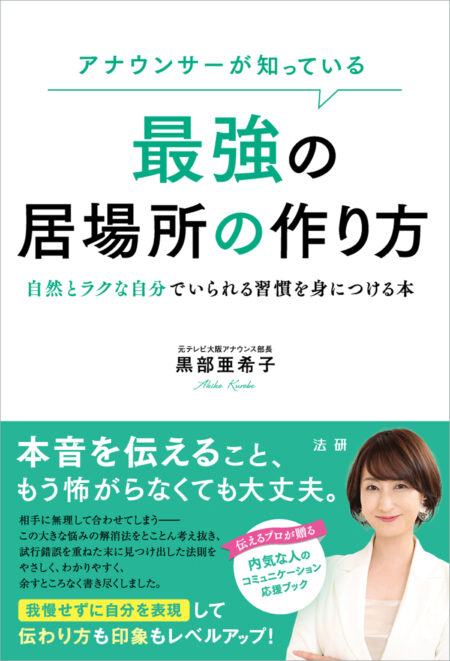

アナウンサーが知っている 最強の居場所の作り方

¥1,650伝えるプロ・アナウンサーに学ぶコミュニケーション術!心に届くコミュニケーションが心地よい人間関係を作る。コミュニケーションのモヤモヤを解消するアナウンサーの技を詰め込んだ1冊!■「ありがとう」と言ってもらえる存在になる

本書は宮崎放送とテレビ大阪のアナウンサーとして人気を博し、2023年の3月までテレビ大阪のアナウンス部長として自身の番組を持ちながら、後進の育成にもあたり、現在は社長秘書をはじめSDGs・CSR推進グループ長、放送番組審議会事務局長などを務め、新しい分野で活躍している黒部亜希子さんが「 ありのままの自分を表現して、居場所を作るための方法 」を書き尽くした初の書籍です。本書は「心地よい人間関係を築きたい」と思うすべての人に役立つ情報満載の1冊となっていますが、本書の一番の特徴と言えるのは、コミュニケーションスキルを向上させるゴールを「人からありがとうと言ってもらえる存在になること」に置いていることです。

そのための方法をスッと頭に入ってくるやさしい文章で、わかりやすく丁寧に噛み砕き、手順を追って説明していきます。 アナウンサーという「伝えるプロ」による新しいコミュニケーションの教科書 の誕生です。■表面的なテクニックを身につけても根本的な解決にはならない

コミュニケーションに悩みを抱える人は少なくありません。言いたいことがあっても、波風立てないようにするために、グッと飲み込んでしまう人はたくさんいると思います。

そうして少しでもその場の雰囲気を良くするために、会話のテクニックを駆使して、相手の気分を良くすることができれば、一時的にはコミュニケーションがうまくいったように思えるかもしれません。

しかし、それでは心がホッとするような人間関係を育むことは難しいでしょう。どれだけ上手に話せても、相手に合わせているだけでは、「接客」をしただけとも言えます。自己表現をすることなく、相手と本音で繋がることができなければ、心が満たされることもないでしょう。■厳しい世界の中で磨き抜かれたアナウンサーのスキルを簡単に身につけることができる

アナウンサーは厳しい世界です。番組制作の最後の伝え手の役割を担って表に立つので、責任は重く非常に目立つのですが、タレントではありませんから目立ちすぎてもいけません。

そのうえ、・正しく伝わられなければ、失格の烙印を押される。

・仲間に愛され、選ばれなければ仕事がもらえない。こうした厳しい現実を突きつけられます。そうした中で、黒部さん自身、新人アナウンサーとして宮崎放送に入社した当初はもちろん、テレビ大阪に籍を移してからも、自分を存分に表現することができず、相手に合わせて、その場を取り繕うだけのコミュニケーションになってしまうことに悩んだ時期がありました。

そこで黒部さんは、どうすれば「相手が受け入れやすい効果的な伝え方」や「耳を傾けてもらうための在り方」が身につくのか、とことん考え、試行錯誤を繰り返しました。そうした努力の末に「言いたいことを上手に伝えながら、信頼を増すための再現性のある方法」を見つけることができたのです。

それは決して、難しいことではありませんでした。勇気が必要なわけでも、特別な知識が必要なわけでもなく、いつからでも身につけられる考え方と、誰にでもできる簡単な技でした。そうして黒部さんは、自身に習慣化することができたその技を、同じように悩む後輩にやさしく教え、導いてきました。本書はそのメソッドを「 やさしいコミュニケーションレシピ 」として、初めて公開するものです。

「表面的にはうまくいく。でも、なんかモヤモヤしている」

こんなコミュニケーションの悩みをスッキリ解消することができる1冊となっています。

• 本書が役立つ人・役立つシーン

本書は職場の上司や同僚とのコミュニケーションはもちろん、会議やプレゼンテーション、オンラインミーティングといったビジネスシーン、夫婦や親子、兄弟姉妹のコミュニケーションといった家庭生活、友人・知人との会話、会合、学生生活の中での発表会、地域のコミュニティ活動など、どんなコミュニケーションの場面においても役立ちます。【たとえば、こんな人に特におススメです】

□ 毎日笑顔を作るので、一人になるとグッタリする。

□ そんなつもりはないのに、誤解されてしまう。

□ 意見を言うのが面倒で、黙ってみんなに賛同している。

□ 相談したいが、どう言うかを考えるより、一人でがんばったほうがマシ。

□ 表面上うまくいっているが、腹を割って本音で語り合える仲間はいない。 -

認知行動療法でつくる

思考・感情・行動の好循環¥1,760

負のスパイラルを抜け出し、好循環をつくる!~精神科医で認知行動療法の専門家である著者がやさしく教える~

不確実性不耐性を解消して、脳と心が疲れきる悪循環を断ち切り、自分を肯定できるようになるための問題解決法と思考レッスン●不確実性への不耐性~便利になっている一方で、脳と心が疲れている

変化のスピードが速く、この先どうなるかわからない。一方で、世の中に情報があふれ、どこかに「こうすれば必ずうまくいく」という正解があるような錯覚をしてしまいます。しかし現実には、そのような正解などないことのほうが多いものです。不確実性への耐性がないと、先の読めない現代社会では不安が募り、ストレスがたまってしまいます。

●あえてのブレーキも必要

一方で、世の中が便利になった分、労せず楽しいこと興味のあることにアクセスできます。すると今度はその行動をコントロールすることが難しくなってしまいます。ストレスを楽しいことで解消しようとすると、歯止めがきかずかえって問題を生じるように…

悩んだり、イライラしたりといったストレスだけではなく、楽しいことでも脳は疲れてしまいます。

●認知行動療法についても学べる

精神科診療で用いられる心理療法として有名な認知行動療法(CBT)。ものの見方(認知)を修正し、より適応的な行動ができるようにしていきます。

認知行動療法の入門書はたくさんありますが、本書でも認知行動療法のエッセンスが無理なく理解できるようになっています。すでに認知行動療法を知っている人が、まだ知らないという人に説明するときにも役立ちます。

●幸せになりにくい思考ルートを列挙

認知行動療法について基本をつかんだところで、適応的でない行動につながりがちな認知「幸せになりにくい思考ルート」を一挙公開。いわゆるネガティブシンキングです。その数10個。いずれも有名なものばかりですが、並べられると、共感すること、思い当たることが…。

●もちろん幸せになるためのトレーニング方法も紹介

ネガティブシンキングが非適応的な(生きづらい)行動につながるなら、適応的で幸せになりやすい認知もあるはず。そうしたものの見方を身につけるための方法も紹介します。治療で行うものがベースになっていますが、ここで紹介するのは毎日の生活のなかで、取り入れやすいものばかり。

●問題解決法、RIBEYEとACTを紹介

実際の問題に直面したとき、だいたい正解は見えませんよね?いろいろな選択肢があっても、そのうちのどれを選ぶか、自信を持って行動することは簡単ではないでしょう。また、受け止めきれないようなショックなできごとにあうこともあるでしょう。悩んでも乗り越え方が見つけられないような苦しみ、悲しみ、悩みがあります。そんなときにパニックになったり、自暴自棄になったりせず、次の自分の行動を納得して、自信をもって選択できるようになるための考え方、問題解決法としてRIBEYEとACTを紹介します。これらは認知行動療法をベースにした実践的なもの。

●負のスパイラルから脱して、さらには好循環を

本書はネガティブな悪循環から上手に抜け出して、幸せになりやすく、適応的な行動を積み重ねていけるようになるスキルを身につけるための一冊です。マンガとイラストを多く使い、わかりやすく、共感しながら読んでいるうちにしなやかで柔軟な強さが理解できます。 -

マンガ ケーススタディ ゲーム依存

¥1,870

―ケースで学ぶ、みんなのゲーム・スマホ依存、そして回復多年に渡り専門外来でゲーム依存患者・家族への相談・支援にあたってきた著者による、ゲーム依存への働きかけ、その後をマンガで紹介●ゲーム依存への働きかけ、かかわり方のヒントに

インターネットゲーム障害(ゲーム依存)が世界保健機関によって精神疾患として位置づけられるなか、スマホやネット環境はさらに普及し、必須の存在となっています。誰もが使っているインターネット技術ですが、多くの人が便利に活用する一方で、のめり込んでバランスを失い、リアルの生活が破綻するほど没頭してしまう人がいます。

ゲーム依存に陥ってしまう事情や環境は人それぞれです。本書は、依存症治療専門の医療機関である久里浜医療センターで長年患者・保護者のカウンセリング、支援にあたってきた著者が、その経験から、多くのケーススタディをマンガで紹介し、ポイントを解説することで、さまざまな家族模様から見えてくる悪循環からの脱却のヒントを探ります。

■ゲーム依存の特徴

●ゲーム使用をコントロールできない。

●生活のなかのなによりもゲームを優先。

●問題が起きていてももっとゲームをしたいと思う。 -

-

人づき合いがスーッと楽になる コミュ力アップの法則

¥1,650元準ミス日本の精神科医に コミュニケーションを学ぶ!すぐに試したくなるコミュニケーション術43“心のプロ”である精神科医が実践している説得力抜群のコミュニケーション術を大公開

ストレスの原因として真っ先にあがるものといえば人間関係。学校でも、仕事でも、プライベートでも、多くの人が人間関係に悩みを抱えます。しかし、そんな人間関係もコミュニケーションがうまくいけば楽になり、ストレスを軽減することができます。本書はそうした対人関係を楽にするためのコミュニケーション術を、メンタルのプロフェッショナルである精神科医が余すことなく書きあげた一冊です。【本書のポイント1】

メンタルのプロフェッショナルである精神科医が実践しているコミュニケーション術が学べる精神科医の診察室における最初の仕事について、著者は「患者さんに“この人なら話しても良いな”と思わせる場を作ること。でも、話すことに抵抗がある患者さんにとって、それはとても難しいこと」と言います。

患者さんに“話しやすい”“話してみよう”と思ってもらうことは治療の第一歩。そのために著者は診察時に積極的に雑談を取り入れるなど、周りから時に精神科医らしくないと言われながらも、一人ひとりの患者さんと良好な関係を築くために努力を重ね、コミュニケーション力を磨いてきました。【本書のポイント2】

多種多様な人のメンタルを適切にサポートしてきた経験と実績に基づいた抜群のコミュニケーション術著者はかつて準ミス日本に輝き、医大生アイドルとして芸能活動も経験してきました。現在は「みんなが心地良く、笑顔でいる時間を作りたい」をテーマに、日々メンタルクリニックで患者さんと向き合いながら、いくつもの企業で産業医を務めつつ、数々のスポーツチームやアスリート個人のメンタルサポートも行うなど、スポーツメンタルの分野でも大活躍しています。

このようにいろいろな顔を持ち、多方面に活躍の場を広げている著者ですが、その原動力となっているのが、高いコミュニケーション力です。患者さんやオフィスワーカー、トップアスリートやジュニアアスリートといった多種多様なたくさんの人たちと、何年にも渡って毎日触れ合う中で培われたコミュニケーション力は本物です。精神科医として、産業医として、スポーツメンタルアドバイザーとして、どんなタイプの人のメンタルも、上手にサポートしてくることができたのは、そのベースに抜群のコミュニケーションスキルがあったからに他なりません。

本書は、そんな著者ならではの実践的なコミュニケーション術がギュッと詰まっています。【本書のポイント3】

対話で大切な「伝える力」と「聞く力」を伸ばす43の実践的なスキルを紹介本書を読むと、「伝え方」や「聞き方」、「考え方」や「受け止め方」を少し変えるだけで、コミュニケーションにおいて改善できることがたくさんあることがわかります。それも決して難しいことではありません。「言われてみれば納得」「これなら簡単にできそう」「早速やってみよう」――そんなふうに思えることばかりです。

精神医学の専門家として、時に心理学の知識などを交えながらも、語り掛けるようにやさしく、○×方式でわかりやすく、誰でも簡単に取り組めることを伝えてくれます。コミュニケーションが苦手な方から、より良い人間関係を築きたい方まで、人づき合いを楽にするヒントを、きっとこの本の中に見つけることができるでしょう。 -

大切な人を亡くした人の気持ちがわかる本

¥1,980喪失を体験した人への理解と支援グリーフケア 理解と接し方グリーフケアが注目されている

がん診療の現場などを中心にグリーフケアの大切さが徐々に知られるようになってきました。病気による死別以外に、自殺や災害、事故による死別も注目されてきています。

第三者は死者に注意が行きがちですが、現実には残された遺族へのケアが切迫しています。遺族の精神疾患や自殺率の高さは統計にも表れています。

残された遺族や身近な人たちが「死」とどのように向き合うかは、普遍的な課題であると同時に、感染症の流行、自殺率の増加、超高齢化に伴う死別の増加など、喫緊の課題でもあります。「グリーフケア(悲嘆のケア)」については、今後ますます注目されてくるでしょう。

悲嘆のあと心がたどる道筋を知る

死別の状況、死者との関係性などによって、遺族に起こる心理的な反応は変わってきます。たとえば犯罪・事故被害による死別などは、トラウマ的な影響を残します。また子どもと大人では反応の現れ方も異なります。周囲の「善意の励まし」が遺族を苦しめてしまうことも少なくありません。

本書はグリーフにある人の心理や情動の変遷を理解するとともに、より相手の負担とならない関わり方、コミュニケーションへの考え方を紹介します。死別後、どのような反応が現れるのか、どのように受容していけるのか、道筋を知ることで、グリーフにある人の心の負担を軽くし、適切な接し方が見出せるようになります。 -

スポーツ精神科医が教える 日常で活かせるスポーツメンタル

¥1,650元準ミス日本の精神科医による初の著書!誰でも簡単に日常生活に取り入れられるスポーツメンタルの極意をやさしく、わかりやすく完全伝授かつて準ミス日本に輝いた経歴を持つ精神科医・木村好珠先生が、「大好きなサッカーに携わる仕事がしたい」という熱意をもって、早くから力を入れて取り組んできたスポーツメンタルのメソッドを詰め込んだ初の著書が誕生しました。パラリンピックの正式種目でもあるブラインドサッカー日本代表をはじめ、数々のチームでメンタルアドバイザーを務めてきた経験から語られるメンタル育成術は、万人に役立ち、日常生活で活かせるものばかりです。

「ここ一番で力を出せるメンタルを手に入れたい」――そんな想いを叶えるヒントがギュッと詰まった1冊です。 -

ゲーム・スマホ依存から子どもを守る本

¥1,760専門医が教える、ゲーム・スマホ依存への対処法、予防法身近で便利な必需品とどう付き合っていけばいいのか?同じように楽しんでいても上手に使える子とそうでない子がいるのはどうして?

WHO(世界保健機関)の国際疾病分類最新版ICD-11でゲームへの依存が病名として認められたことで注目を集めるようになったゲーム依存。近年はスマホでのゲームに依存する人が増え、より問題が複雑になってきています。

ゲーム・スマホ使用はそれ自体を止めることがとても難しいという点がほかの依存との違いです。

本書はゲーム・スマホ依存の基礎知識とともに、ゲーム・スマホ使用を適切にコントロールするためにご家庭でできること、依存状態から回復するための対処法を解説します。